- 目地を入れるべきか

- 目地を入れないべきか

「大谷石を使おう!」と決めたらみんな絶対悩む「目地入れる?入れない?」

大谷石を使うか使わないかに悩んでいた私たちは目地なんてノーマークですよね。

大谷石を使うと決めたら「目地」について検討しなければなりません。

見た目の好き嫌いもありますが、見た目以外にもメリットデメリットがあるので要注意です。

見た目だけで決めないように目地についての理解を深めて下さい!

ここで少し私のプロフィールを紹介。

- 内装業に携わり15年

- 自宅にも大谷石を採用、施工実績もあり!

- デザイン提案・見積もり・発注・現場監理をワンストップで経験

- 業界経験を活かしてDIYに挑戦中!

ちなみに私はどうしたかと言うと・・目地を入れました!

なぜなら目地には見た目のデザイン以外にも機能的な役割があるからです。

- 大谷石を守る緩衝材になる

- 製品寸法の誤差、施工による誤差を調整することができる

- 接着の補助になる

- 水の侵入を防ぐことができる

ただし、当然デメリットもあります。今回は目地のメリット・デメリットについて詳しく解説。

そもそも目地と聞いてもあまりピンとこない人のために基本的な知識から解説して行きます!

当記事を読めばこんなことが分かります。

- そもそも目地ってなに?

- 目地ありのメリット・デメリット

- 目地なしのメリット・デメリット

目地のメリット・デメリットをしっかりと理解した上で選択できれば後悔することもありません!

自分の選択に自信が持てるようになるので最後まで読んでいってください。

それでも悩んでしまう人には私なりの結論をお伝えします!

【目地って何?】目地と、目地材についての基本的知識

そもそも目地とは何のことでしょう?

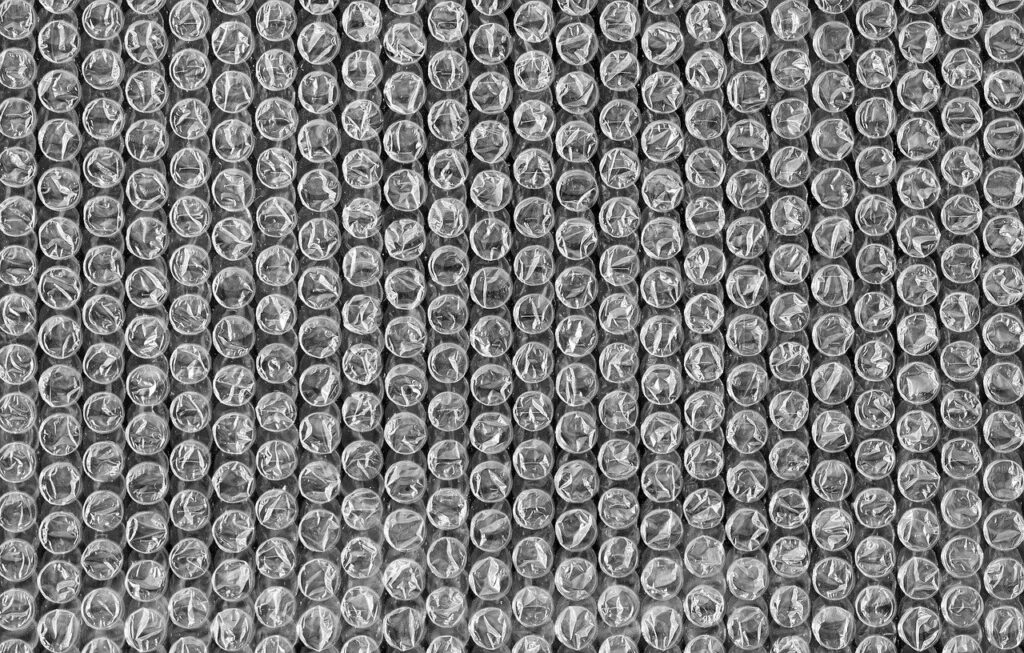

ざっくり言うと『石と石の間隔を空けてできた隙間のこと』

写真で見ると分かりやすいと思います。

ウィキペディアではこのように解説されています。

- 建築物や土木構造物において少し間隔を空けた部材間の隙間・継ぎ目の部分

- 組積みする石・レンガ・コンクリートブロックの継ぎ目、あるいは仕上げに貼るタイルの継ぎ目を指す

石に限らず、磁器タイルや木パネルなどの建築材料でも間隔を空けて並べればその隙間のことは目地と呼びます。

※この目地に入れる充填剤を目地材と呼びます。

目地は単純に隙間のことで、目地材とは目地に入れる充填剤のこと。

ぴったりと並べて材料を張る場合は目地材を入れる隙間はありません。

目地材にはいろないろな種類の材料があり、色や材質が異なります。

目地材はデザインの印象を左右したり、機能的な役割があったりと、ひじょうに重要な存在です。

本記事での「目地あり」「目地なし」の定義

本記事では下記のように定義します。

- 目地あり=間隔を空けて石を並べ隙間を作る+目地材を入れる

- 目地なし=間隔を空けずに石を並べ隙間を作らない(=目地材は入らない)

そのように定義して解説します。

目地ありのメリット

目地を入れるには大きく分けて2つの理由があります。

- 機能的な役割

- 意匠的な役割

それぞれどのような役割なのかを詳しく解説していきます。

この役割が目地を入れるメリットとも言えるでしょう。

機能的な役割がある

機能的な役割は以下の4つです。

- 大谷石を守る緩衝材になる

- 製品寸法の誤差、施工による誤差を調整することができる

- 接着の補助になる

- 水の侵入を防ぐことができる

大谷石を守る緩衝材になる

大谷石を貼る相手、下地になる「壁」は温度変化や湿度によって僅かに膨張や収縮を繰り返します。

クロスや塗装仕上げの壁にひび割れがあるのは下地の伸縮が原因ですね。

石も同様で下地の伸縮により欠けやひびを引き起こす可能性があるわけです。

加えて最近では地震も増えているので、下地の歪みのリスクも同時に考えなければなりません。

目地を入れることにより、目地が緩衝材の役割となり石の欠けやひびが発生する可能性を軽減することができます。

特に広い面積を張るときはリスクが高まるので要注意です。

裁断寸法の誤差、施工による誤差を調整することができる

最近では加工技術も向上し、製品の寸法誤差は出にくくなっています。

しかし絶対に寸法誤差がないとは言い切れません。

- 切断期の刃の消耗による製品誤差

- 石を張る職人の施工誤差

これらのことは想定しておかなければなりません。

目地にはこのミリ単位の誤差を調整する役割もあります。

目地なしの場合は1ミリの誤差によってどんどんバランスを崩していってしまいます。

目地が入ることによりミリ単位の誤差に気が付く人はいないでしょう。

接着の補助になる

主に大谷石を敷石に使う時はモルタルで接着する工法があります。

その場合、モルタルの接着に加えて目地部分にも目地セメントを充填することにより

モルタルの接着力の補助的な役割になります。

敷石は人が乗りますので石が動かないように隙間なく、しっかりと充填することがポイントです。

水の侵入を防ぐ

主に外部で使用する場合、水は大敵です。

水の侵入はカビの発生や劣化を早める原因に。

目地部分に目地材を隙間なく充填することにより水の侵入を防ぐことができます。

外部で使用する且つ、雨があたる場所での使用の際は目地を入れておいた方が良いでしょう。

意匠的な役割がある

意匠的な役割は以下の2つです。

- 目地の幅で印象を変える

- 目地の色で印象を変える

目地の幅で印象を変える

一般的に目地の幅は下記のように使い分けます。

- 内装壁の場合・・2~3㎜

- 外装壁の場合・・8~10㎜

細い目地はよりすっきりとした印象に。太い目地は重厚感のある印象に。

目地によって見た目の印象は大きく変わってきます。

目地の色で印象を変える

目地の色を変えることにより、空間の印象は大きく変わります。

これは想像しやすいでしょう。

一般的には石の色に近い色目にすることが多いですが、目地割りで動きを出す場合は目地の色を濃いグレーなどにして敢えて目地を目立たせるというのもデザイン手法の一つです。

目地割については下記の記事を参考に!

⇒【大谷石】張りパターンは何種類?センスが良い空間にしたい人必見【目地に注目】

目地ありのデメリット

目地を入れることによるデメリットもあります。

3つのデメリットを解説します。

- 柄が続かない

- 目地が汚れる

- デザインがなかなか決まらない

柄が続かない

石の柄(模様)が目地によって切れてしまいます。

このことを建築用語で「縁が切れる」と言います。

柄(模様)の連続性(繋がり)を意識したい場合は、目地を入れない方が良いでしょう。

大谷石もミソが特徴的な柄(模様)になりますが、目地が入ることにより縁が切れてしまいます。

模様が繋がっていくデザインが好みの人にはデメリットとなります。

目地が汚れる

目地の表面は多孔質で汚れを吸収しやすくカビが生えやすい部分です。

セメント系の目地であればカビの発生を1年程度は抑制できますが、年月が経つにつれて汚れは蓄積していきます。

また目地は細いので掃除がしにくいという側面も。

きれいに保つにはこまめに掃除が必要です。

デザインがなかなか決まらない

目地によってデザインの幅が広がるメリットは、逆にデメリットになる事も。

目地幅・目地色・目地割りの組み合わせにより数えきれないほどのパターンがあります。

選択肢が多すぎてデザインがなかなか決まらない、なんて言うことは良くあるケースです。

優柔不断なひとにとってはデメリットになるでしょう。

目地なしのメリット

目地なしのメリットを解説します。

目地なしのメリットは見た目に特化していると言えます。

目地ありの場合も意匠的な面でメリットとして紹介しました。

言い換えれば『意匠=デザイン』とも言えますので、デザインが好きか嫌いかという好みの問題に近いです。

逆に目地がないことによる見た目の美しさも、そのデザインが好きな人にとってはメリットと言えるでしょう。

- とにかく仕上がりが美しい

- 高級感がある

- 目地汚れの心配がない

とにかく仕上がりが美しい

仕上がりが抜群に美しいです。

大谷石特有のミソの模様がとても美しく映え、邪魔するものが一切ありません。

目地を入れるとどうしても、人工的なラインが出てしまいます。

大谷石そのものもを自然に一番近い形で鑑賞したい人には目地は不要ですね。

天然石ならではの魅力を感じることができます。

高級感がある

パッと見て一枚の大きな石を張ったように見せれるため、高級感が増します。

目地を入れることによりジョイント部分がはっきりするので、良くも悪くもタイルっぽさが出てしまいますからね。

木材でも同じことですが、一枚板にはやはり高級感があるものです。

実際に張る職人の腕も高い技術を要するため、目地なしの場合は仕上がりのクオリティがより高くなります。

目地汚れの心配がない

目地の汚れも見た目に大きく影響します。

目地ありの場合、目地が汚れやすいというデメリットがありました。

そもそも目地がないので、その心配はいりません。

こまめに掃除することが苦手な人にはメリットとなります。

目地なしのデメリット

「とにかく見た目に拘りたい!」という事で目地なしを選んだ人は

デメリットもしっかり理解する必要があります。

デメリットが分かってないと後で後悔することも。

- 目地による4つの機能的な役割がない

- 施工費が上がる

- 仕上がりが職人の腕に左右される

目地による4つの機能的な役割がない

『目地の機能的な役割が得られない』が最大のデメリットになります。

以下の4点ですね。

- 大谷石を守る緩衝材になる

- 製品寸法の誤差、施工による誤差を調整することができる

- 接着の補助になる

- 水の侵入を防ぐことができる

詳しくは目地ありのメリット編を読んでみましょう!

施工費が上がる

目地なしで石を張ることを『眠り目地』と言います。

この『眠り目地』は高度な技術と、高精度な製品が必要にります。

その為、目地ありの施工より施工費が上がることが多いです。

そもそも出来ないと断られることも少なくありせん!

仕上がりが職人の腕に左右される

高度な技術が必要なため、職人の腕次第で仕上がりに大きく影響が出ます。

大抵は熟練の職人が施工するので安心ですが、人のやる事なので100%完璧と言うわけにはいきません。

職人の腕以外にも石の製品寸法の誤差もあり得ます。

目地があれば施工の誤差は調整は可能ですが、目地なしの場合は調整不可。

初めて見る人には分からない程度の影響かもしれませんが、分かっていると気になるものですよね。

結局どうしたらよい?悩むなら目地を入れよう!

目地についてのメリット・デメリットを紹介してきました。

目地は入れるべきか?入れないべきか?

実際、私も目地は入れることにしました。

その理由を解説します。

そもそもなぜ悩むのか?を考える

結局選ぶ決め手になるのはデメリットよりメリットの方に魅力を感じるかです。

ざっくり言うと、大谷石の場合は機能面と意匠面どちらを優先するかと言うことになります。

- 目地ありを選ぶ人は機能的な役割に重きを置く

- 目地なしを選ぶ人は意匠面(見た目)に重きを置く

ここで悩むという事は目地あり、目地なしのそれぞれのメリットに振り切れないから悩むんですよね。

それなら目地ありを選んだほうが無難です。

なぜなら目地ありが目地なしより意匠的に劣っているわけではないからです。

目地ありだからと言って意匠的に劣るわけではない

そもそも目地ありの意匠(見た目)が、目地なしに比べて劣っているわけではありません。

意匠=デザインなので、優劣はありません。

好き嫌いの世界ですね。

『機能的なメリットを無視してでも目地なしの意匠が良い!』という自信がないなら目地ありの方が良いですね。

振り切れていないだけに、機能的な役割がないことによるデメリットを目の当たりにした時に後悔する姿が目に見えています。

むしろデザインの幅が広がる

目地の色、幅でデザインの幅は広がります。

むしろデザインを楽しめる側面が多いとも言い換えられます。

加えて機能面も備えているので、メリットの方が多いですね。

地震に強くなる

最近は地震が頻繁にあります。

地震による下地の歪みは、想定しておかなければなりません。

デザインに拘り過ぎた結果、目地なしで石が欠けることがあっては本末転倒です。

地震リスクは日本にいる限り避けられないですね。

【結論】私が目地ありを選んだ理由

私が目地ありを選んだ理由をまとめます。

- 目地なしに比べて意匠が劣っているわけではない

- むしろデザインの幅が広がる

- 目地の4つの機能的な役割は最大のメリット

- 日本は地震大国であるという事

決して目地なしを否定しているわけではありません。

目地なしの仕上がりの美しさは間違いないです。

そのメリットに振り切ってしまうのも全然ありだと思います。

無難に行くなら目地ありかなと言う感じですね!

参考になれば幸いです!

コメント