最近、大谷石を使った内装デザインが増えてきました。

家やショップ、オフィスや施設の内装やエントランスなど、様々な場所で見る機会が増えてきていますね。

そんな最近注目の大谷石ですが、採用した後は工事業者任せになっていませんか?

みなさんも採用するにあたっては大谷石についてよく調べたことと思います。

- 大谷石の種類

- 大谷石のメリット

- 大谷石のデメリット

などは多く取り上げられているので調べるのも容易です。

当サイトでも解説してきましたので下記記事を参考にしてください。

◇【超おすすめ】大谷石とは?特徴、メリット、デメリットを完全解説!【使い方も紹介】

◇【大谷石の選び方】色は1種類?石目は3種類!石目の特徴が分かれば失敗しない!

◇【大谷石のデザイン】仕上げの種類11選を厳選!選ぶポイントは直感で大丈夫です

ただ、大谷石の施工方法については調べることは少ないと思います。

最近話題の大谷石だからこそ、話題性に乗っかり十分な知識がないまま施工をしている業者も少なくありません。

そこで今回は大谷石の施工について、気を付けたいポイントの一つ

大谷石を張る下地は何が適正か?

について解説していきます。

最近では大谷石を使う現場も増えてきました。

決して安い内装材ではないので失敗しないためにも適正な下地についても理解しておきましょう。

当記事を読むと下記のことが分かります。

大谷石の下地について理解すると下記のメリットがあります。

適正な下地を理解することは、ダメ工事をなくし、引き渡し後の維持費にもかかわってくる重要なポイントです。

あまり気にしないようなところだからこそ、正しい知識がないと損をすることになりかねません。

先に結論を言いますと

- 石膏ボード(プラスターボード)はダメ!

- ラスカットかコンパネを使いましょう!

では詳しく解説していきます!

石膏ボードがダメな理由

大谷石の下地には石膏ボードは不適正です。

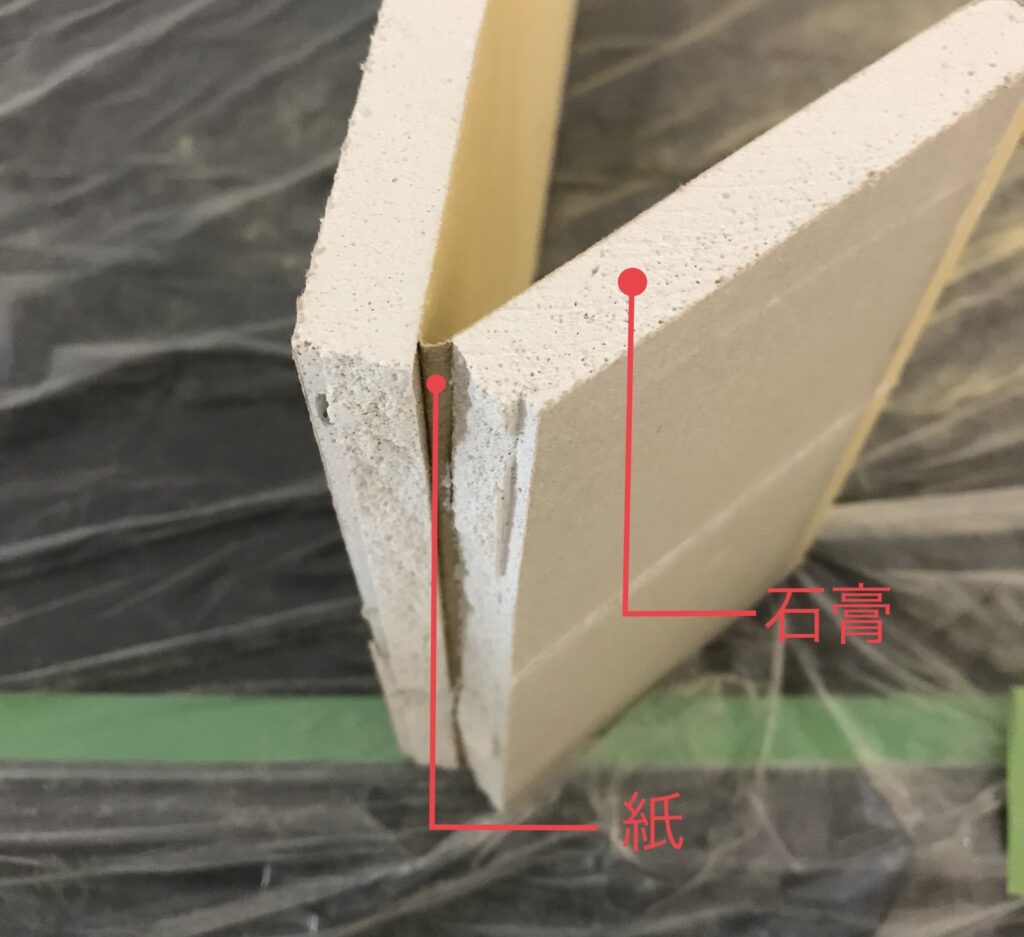

石膏ボードは別名で『プラスターボード』もしくは『PB』と呼ばれており

内装下地には一番良く使われている一般的な材料になります。

なぜ大谷石の下地には使ってはいけないのでしょう。

紙が剥がれるから

石膏ボードに大谷石を張ると、表面の紙が石の重みに耐えられず剥がれてくる可能性があるからです。

大谷石が剥がれるのではなく、石膏ボード表面の紙が剥がれてきてしまうという事ですね。

石膏ボードの作りを思い浮かべれば、分かりやすいと思います。

石膏ボードは石膏を主成分とした素材を板状にして、特殊な板紙で包んだ建築材料です。

石膏に紙が貼ってあるだけなので、納得ですね。

リフォームでクロス壁の上に大谷石を張るのもNG!

同じ理由で、クロスが剥がれてしまいますね。

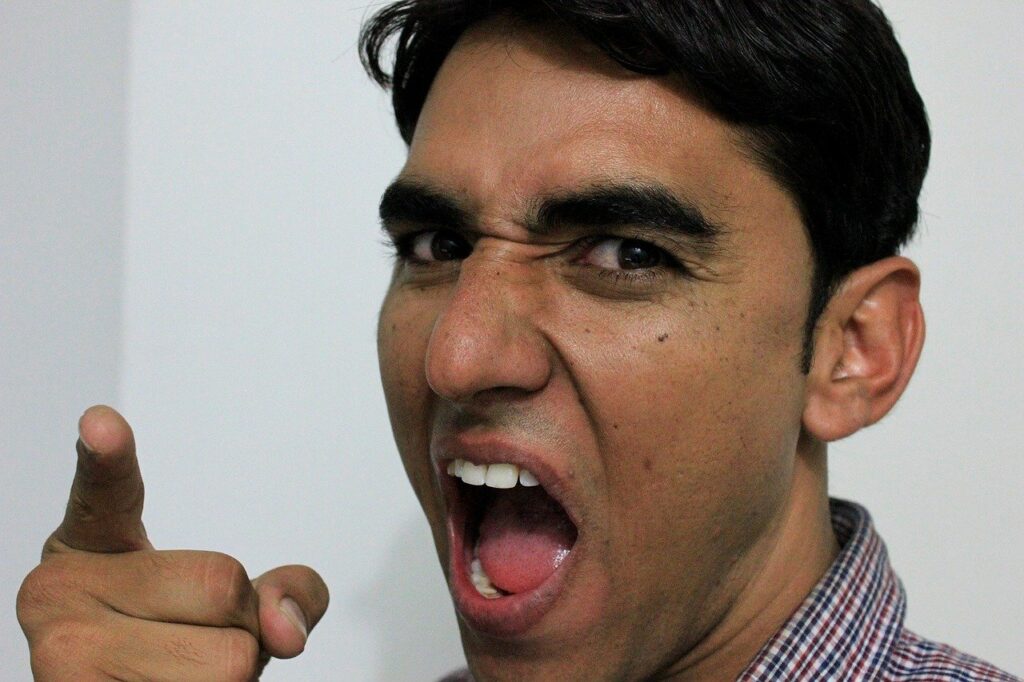

施工会社とトラブルの原因になり揉める

施工会社とのトラブルの原因にもなります。

と言うのも

数年経って剥がれてくると、責任の所在が明確ではなくなってしまうことも。

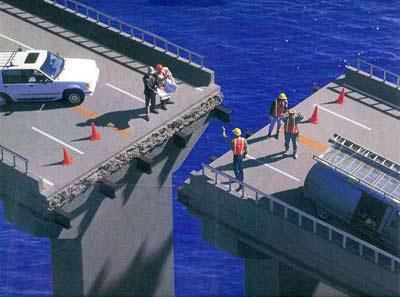

なぜなら、その間に地震があったりで下地に歪みが発生する可能性があるからです。

剥がれた原因が「下地が石膏ボードだから」という理由だけではなくなるという事ですね。

そうなると、施工者と発注者(施主)との間で言い合いになるでしょう。

後味悪いので、最初から剥がれる可能性は潰しておきたいですよね。

おすすめの下地

では大谷石を張る下地は何が良いのでしょう。

ここでは2つの下地を紹介します。

下地を作る施工方法も石膏ボードを張るのと変わらないので、職人の手を変えることもありません!

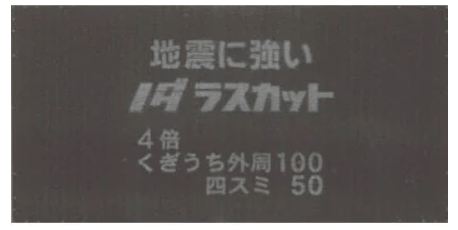

ラスカットパネル

ラスカットパネルはモルタル塗りの下地として使われる建築材料です。

構造用合板としても使われているため、強度・耐久性がひじょうに強く

大谷石の重さにも十分耐えることができます。

石膏ボードとは作りが違うため、表面が剥がれるようなことはありません。

※厚みは7.5㎜、9㎜、12㎜があります。

【地域限定商品】 ノダ ラスカット 7.5mm 3×6コンパネ

コンパネはコンクリートパネルの略で、コンクリートの型枠に使われる合板です。

コンクリートを流し込むため耐水性が高いことが特徴ですね。

ひじょうに強度が高いという特徴もあります。

こちらも大谷石の下地に良く使われる材料です。

ただ、プラスターボードとは違い耐火性が低いというのが弱点。

※厚みは12㎜が一般的で、15㎜・18㎜・21㎜・24㎜などもあります。

✅【種類豊富】コンパネはアウンワークスで安く購入【最短翌日出荷】

コンパネを買うならアウンワークス!適正な下地を使うと維持費が軽減できる

適正な下地を使うと「大谷石が剥がれ落ちなくなる」というメリットがあります。

これは当たり前のことですよね。

逆に不適正な下地を使うと剥がれ落ちる可能性があります。

もし剥がれ落ちてしまうと、復旧工事にお金がかかりますね。

- 撤去費用

- 下地張替え費用

- 仕上げ費用

数十万円はかかるでしょう。

一度石を張った下地は再利用することができません。

クロスの張替えとは比べ物にならないほど費用が掛かります。

プラスターボードよりコンパネ、ラスカットパネルの方が初期費用は掛かりますが

後々の維持費を考えれば、ここでケチらない方が絶対に良いです!

下地を指定することの隠れたメリット

次に隠れたメリットです。

プロの世界では当たり前ですが、内装の知識がない人が石張りの下地のことまで指定することはほぼないでしょう。

私の経験上、施主から下地についての細かい注文を受けたことは数少ないです。

ここで敢えて下地を指定することのメリットを紹介します。

ポイントは

下地を指定する=内装に詳しい人

この印象を与えることです。

施工ミスがなくなる

これは石張り工事に限ったことではなく、他の工事工程にも言えます。

発注者が内装に詳しいと、現場監督の緊張感が増します。

ごまかしが通用しませんからね。

現場の仕上がりは現場監督の質によるところが大きいものです。

内装業界では一人の現場監督が、現場をいくつも掛け持ちすることが当たり前。

そうすると、管理が甘くなったり施工ミスを見逃したりなんて可能性も考えられますよね。

つまり施工ミスを防ぐには、現場監督に緊張感をもって対応してもらわなければなりません!

しっかりと現場監理してもらう事は、当然ほかの工事工程にも良い影響を与えます!

職人が妥協しなくなる

現場監理に緊張感があると、職人さんにもその緊張感は伝わります!

全ての職人さんがそうとは言いませんが、監督が甘いと「まあ、これくらい大丈夫か」と妥協してしまう職人さんがいるのも事実。

自分の仕事にプライドを持って一切妥協しない職人さんがほとんどですが、全職人さんがそうとは言い切れませんよね。

施主が職人さんと直接コミュニケーションをとる機会は少ないものです。

ですので施主と職人さんの間を繋ぐ現場監督と言うポジションはほんと重要ですね。

現場の緊張感は職人さんにも伝わります!

クロス屋も床屋も電気屋も妥協のない仕事をしてくれるでしょう!

【まとめ】下地はプラスターボードではなくラスカットかコンパネを

大谷石の下地について解説してきました。

- プラスターボードは紙が剥がれるのでNG

- ラスカットかコンパネ下地で施工しましょう

せっかくの大谷石。数年後に剥がれた!なんて嫌ですよね。

よく剥がれた大谷石の補修をしているタイル屋さんに話を聞くと、下地がプラスターボードの現場がほとんどだそうです。

プロでもそんな間違いがあるので、施工業者に任せきりにしてしまうのはキケンです。

トラブルの原因になるので、しっかりとした知識を身に付けておきましょう!

知識武装することは下記のメリットにも繋がります。

- 維持費が軽減できる

- 現場監督が緊張感をもって対応してくれるので、施工ミスがなくなる

- 現場の緊張感が職人さんにも伝わり、良い仕事をしてくれる

大谷石は決して安い内装材ではないので失敗はしたくないですよね!

大谷石を正しく張ったあとは、正しいメンテナンス方法も学びましょう!

下記の記事も参考にしてみてください。

大谷石の劣化を防ぐには?いつまでも美しく保つためのメンテナンス方法を紹介!

コメント