この部屋、分割して使いたい。でも簡易的な間仕切りは嫌だな。

そんなこと思ったことありませんか?

- 子供が大きくなったから部屋を分割したい

- 自分の部屋が欲しい

- 物置スペースを作りたい

部屋を分割する方法はいくつかあります。

- カーテン

- アコーディオンカーテン

- パーテーション

どれも簡易的に施工可能ですが、ただ費用もそこそこ掛かる上にプライバシー性は弱いですよね。

しっかりと独立した空間とは言い難いですし、荷重にも弱く『壁』としては機能しません。

そこで今回は『LGSを使った間仕切り壁の作り方』を解説していきます。

- ちゃんとした間仕切り壁がここに欲しい!

- 壁を建てるなんて素人には無理

- プロに頼むほど費用はかけたくない

そもそも間仕切り壁をDIYで作るなんて発想は大半の人にはないと思います。ちゃんとした壁を作るとなると、「職人の専門的な技術が必要!」と思う人が多いことでしょう。

でも以下の3点をおさえれば初心者でも簡単にしっかりとした壁を作れますのでご安心を!

- 適正な道具

- 適正な材料

- 正しい手順

材料もすべてホームセンターで揃います!

筆者のプロフィールを簡単に紹介!

- イベント、内装業界に携わり15年

- 営業、提案、発注、現場と業界の裏側を一通り経験

- 時間と場所とお金のゆとりをDIYに全力投球

- 業界経験を活かした空間創り、物つくりを実践中

私は内装現場でプロの仕事を15年にわたり見てきました。内装業では壁を作るのは基本中の基本!

初心者でも分かりやすく丁寧に解説していきますので最後までお付き合いください!

- 低予算でプロ仕様の間仕切り壁が作れるようになる

- 余った予算を別のことに使える

- 独立した空間が手に入る

先ずはLGS壁の構造を理解しよう!

施工手順の解説の前にLGSを使った壁の構造を理解しましょう。

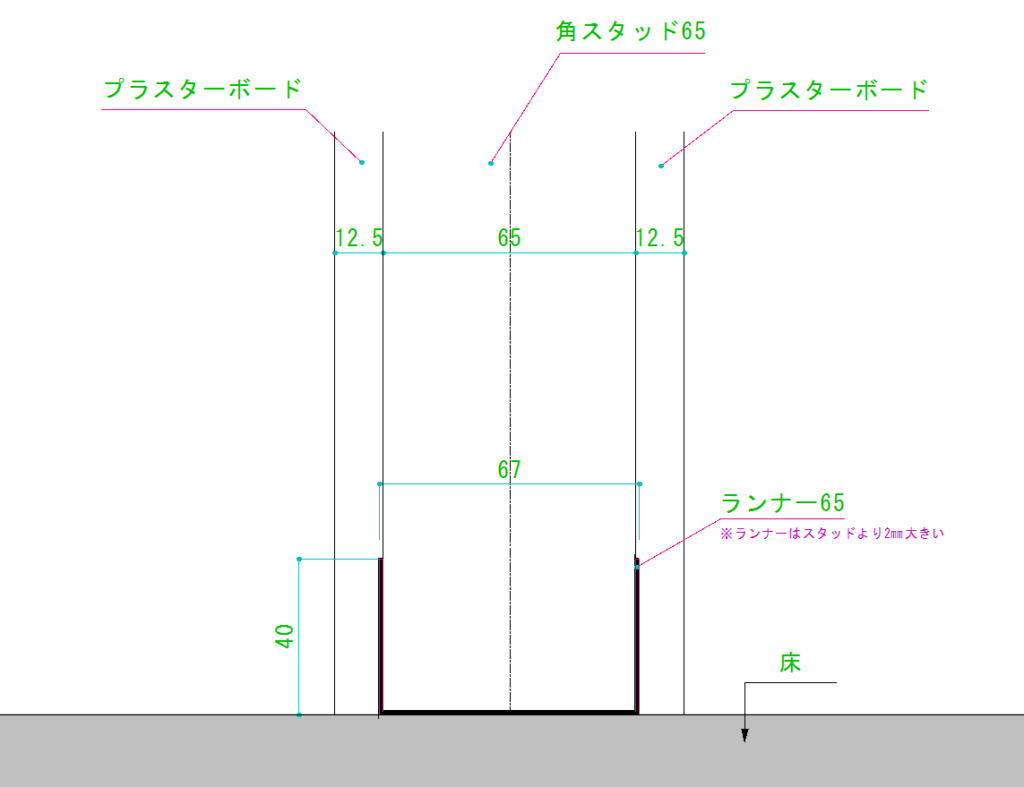

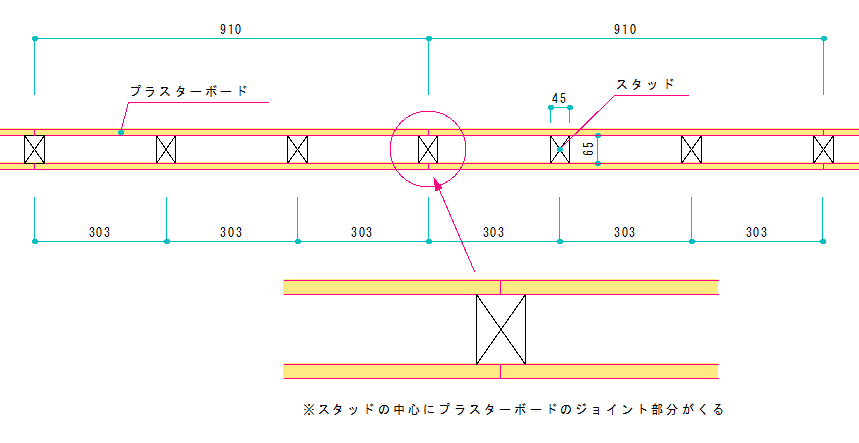

※下記はLGSを使った壁の断面図です。

LGSを下地にしてプラスターボードをLGSにビス止めすると壁になります。

普段我々が見ている壁はこのプラスターボードに塗装をしたりクロスを貼ったりして仕上げたものです。

木造の場合はLGSの代わりに木軸を使っており、壁の構造としては同じ。

この構造を頭に入れてから施工手順を読み進めてもらった方が、良く理解できると思います。

「そもそもLGSって何?」と言う人は下記記事でLGSについて解説していますので、参考にしてください!

【LGSとは】何に使うの?規格や種類の違い、メリットやデメリットを徹底解説

【内装工事】LGS工事、軽鉄工事、軽天工事って何するの?【初心者向け】

【事前準備】必要な道具と材料について

プロでも初心者でも壁を作るにはしっかりとした事前準備が必要です。

それは何かというと、先ほど紹介しました

- 適正な道具

- 適正な資材

- 正しい知識

この3点を間違えることなく準備ができれば、壁はつくれます!

今回必要な道具・材料はこちらです。

- インパクトドライバー

- スケール

- 墨つぼ

- レーザー

- 高速カッター

- 鋲打機(インパクトドライバーでも可)

- 火花カバー

- カッター

- ボードヤスリ

- ボードカンナ(カッターでも可)

電動工具は少々値が張りますが、工具を買い揃えても専門業者に依頼して壁を建てるよりは安く済むはず。

レンタルや中古販売などをうまく利用するのもアリですね

比較的大きなホームセンターならレンタルサービスで扱っている工具も豊富なので問い合わせてみましょう!

- ランナー65

- 角スタッド65

- プラスターボード12.5㎜厚

- ドリルビス

- ボードビス

- 各種養生

材料はホームセンターですべて揃います。

ネット通販ならAmazonや楽天、Yahoo!ショッピングでもOK!

おすすめはアウンワークス!25万点以上の品ぞろえでプロもご用達の建材サイトです。

下記サイトを一度チェックしてみてください!

間仕切り壁をつくる施工手順の解説

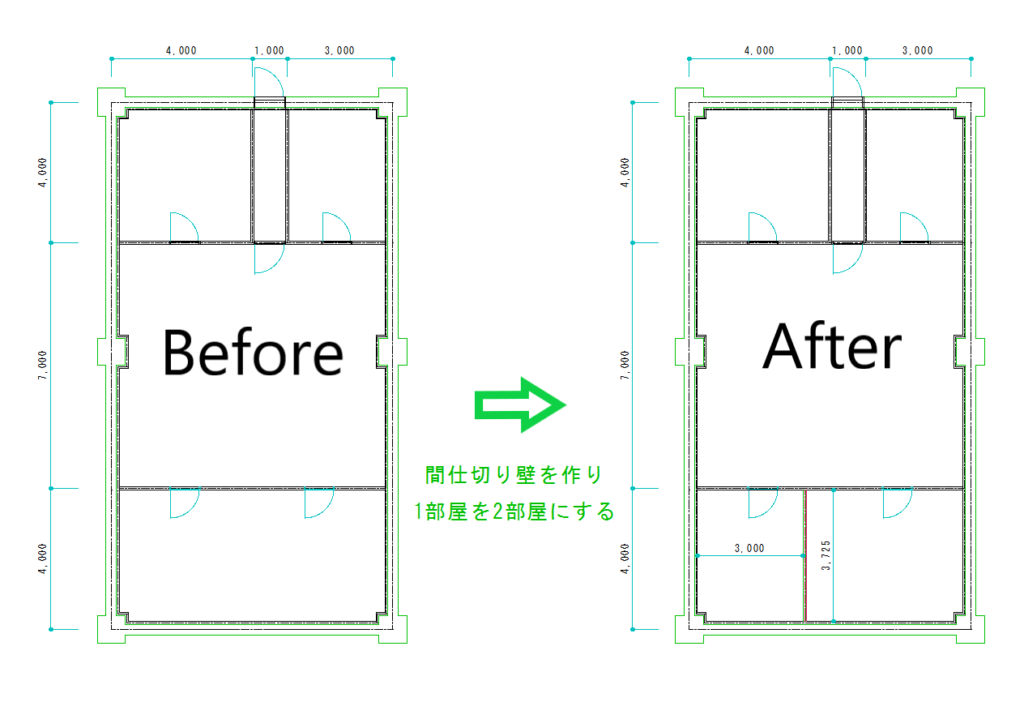

今回はもっとも単純な真っ直ぐな壁を作る想定で解説します。

図面にするとこんな感じですね。

図面上で赤く表記された壁が今回作る壁です。

LGSで間仕切り壁を作るには以下の手順で行います。

- 養生

- 墨出し

- ランナーを床と天井に固定

- スタッドをランナーに固定

- プラスターボードを貼る

それぞれのやり方とポイントを細かく見て行きましょう。

良い仕事をするには養生は大事

面倒なので疎かにしがちですが養生はとても重要です。

養生をするメリットは

- 事故防止を防げる

- 周辺を傷つけない

- 周辺を汚さない

プロの現場でも養生をしっかりする業者さんは仕事がとても丁寧です。

逆に養生を適当にする業者さんは仕事も雑で、壁に傷を付けたり現場が散らかっていて事故の原因になったりします。

あとあと余計な仕事を増やさないためにもしかっりと養生しましょう!

- 作業場周辺を全体的に養生

- ビニール養生

- 火気使用時には火花養生

- 防炎シート、火花カバー

- ボード加工時には床養生

- ブルーシート

作業中は思っている以上にホコリが舞います。特にプラスターボードの粉塵は部屋中に舞うので要注意。

また、LGSをカットするときは火花が散ります。火災の原因となるの火花養生も忘れずにしましょう!

基本的な養生はこちら!

養生についての詳細は下記記事を参考にしてください!

DIY・内装工事の床壁養生は何を使う?選ぶポイント3選!準備したい養生16選を紹介!

【墨出し】正確に墨を出す方法

墨出しとは現場の床に線を引き、図面上で計画している壁位置を書き記す作業のこと。

この墨(線)を基準にして壁を建てるので、墨出しを間違うとすべてやり直しになってしまうという超重要な工程。

墨出しにはレーザーと墨ツボを使います。

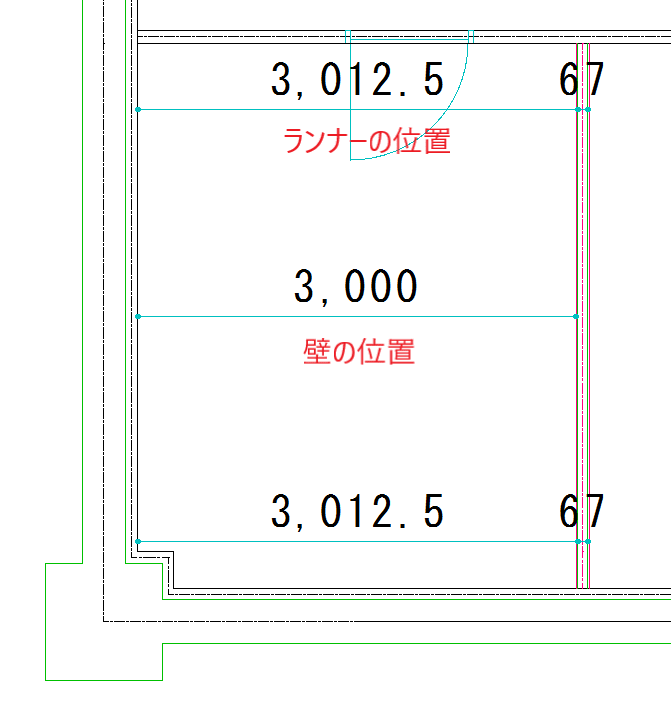

※今回は下記の図面のように既存の壁を基準に新規壁の位置を出します。

既存の壁を基準にしてランナーを固定する位置をスケールで測り床にしるしを付けます。

しるしは2か所必要。しるしの位置は壁の両端が良いです。

今回の場合は既存壁から3000㎜離れた場所に壁を作りたいので、プラスターボードの厚みを計算して3012.5㎜の場所にしるしを付けます。

既存壁から3000㎜離れた場所に壁を建てる場合は、プラスターボードの仕上がりで3000㎜になりますので3,000㎜+12.5㎜(プラスターボードの厚み)=3012.5㎜がランナーの位置になります。

墨ツボを使って点と点を線で結び、直線を引く。

この直線がランナーを固定する位置となります。

ランナーの墨線は2本引きましょう!

ランナーの墨線が1本だけだと、墨線に対してランナーを右に置くのか左に置くのかが分からなくなってしまいます。

最初に引いた線から67㎜(ランナーの幅)離した場所に平行線を引き、ランナーの墨線は2本にしましょう。

床に引いたランナー墨の直上で天井にレーザーを照射。

天井にも床と同じ位置にランナーの墨線を引きます。

レーザー線上で2点しるしを付けたら墨ツボで点と点を結び直線を引きましょう。

レーザーを使うことにより正確に壁の垂直が出せます!

ランナーを床と天井に固定

ランナーがしっかりと固定されていないと壁がズレる原因になるので、確実に固定しましょう!

3725㎜の長さで床用と天井用の2本用意。

高速カッターがあればとても楽ちんです。

高速カッターを使う時は火花養生を忘れずに!

床に防炎シートを敷いて火花カバーで火花が飛び散らないようにしましょう。

高速カッターがない場合は金切りハサミでもOK。薄い鉄板なので簡単に切れます!

カットする寸法は10㎜程度短くても大丈夫!ただ壁の長さより長いのはNG。

床に出した墨に合わせてランナーを固定して行きます。

ランナーの固定には鋲打機を使います。900ピッチで鋲を打ち込んで行きましょう。

※鋲打機がない場合は?インパクトドライバーもしくは振動ドリルがあれば大丈夫!

- 床がコンクリ下地の場合は振動ドリル+コンクリビスで固定

- 床が木下地の場合はインパクトドライバー+木ビスで固定

予めランナーと床に下穴をあけてからビス止めします。

床がコンクリートの場合

振動ドリル

コンクリートビス

床が木の場合

インパクトドライバー

木工用ドリル

木ビス

床と同じ要領で天井にもランナーを固定します。

このとき確実に下地を狙いましょう!

天井がコンクリートの場合はあまり気にせずに鋲もしくはビスで固定して大丈夫ですが、木下地もしくは軽鉄下地の場合は確実に下地を狙う必要があります。

下地を外すとランナーが固定されず壁が倒れてくる危険があるので要注意!

※天井の下地がどあるか分からない場合は?『下地探しどこ太』を使おう!

マジックペンのような形状ですが、壁や天井に押し当てると先端から針が出てきます。

下地がある場合は針がとまり、下地がないと針が貫通します。

使い方の詳細は下記記事を参考にして下さい!

スタッドをランナーに固定

ランナーが床と天井に固定出来たらスタッドを建てて行きます。

スタッドの立て方はとても簡単ですが、建てる位置には注意ししょう!

カットする寸法は壁の高さより10㎜ほど短くてOKです。

壁の高さギリギリにカットするとランナーにはまらなくなるので注意しましょう。

ランナーのカットと同じく火花養生(防炎シートと火花カバー)は忘れずに!

※角スタッドは高速カッターで加工したほうが良いです。金切りハサミでも出来なくないが大変。

金切りハサミでカットする場合は下記の手順です。

- 角スタッドにドリルで穴をあける

- 穴に金切りハサミを入れてカット

角スタッドを立てる手順は下記です。

- 65㎜の面を正面にして天地のランナーに差し込む

- 角スタッドがある程度垂直に立つように整える

- 45㎜の面が正面になるように、角スタッドをひねって回転させる

- 角スタッドを垂直にして等間隔に並べる

- 角スタッドをランナーにビス止めして固定

45㎜の面が正面に来るように回転させると、ちょうどランナーにはまって仮固定されます。

並べ終わったらランナーと角スタッドをビスで固定しましょう。天井と床、両方のランナーに固定します。

使うビスは『軽鉄ビス(スタッドビス/ドリルビス)』を使いましょう。

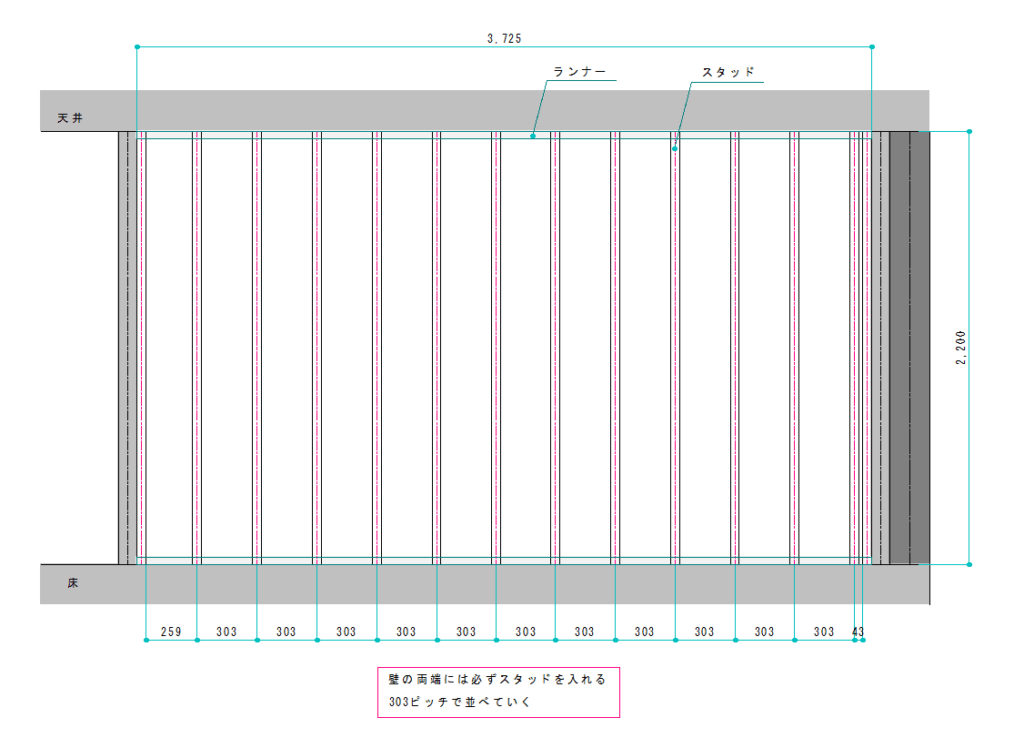

※スタッドを並べる間隔について

間隔は303㎜ピッチで!

このスタッドがプラスターボードを止める下地になるので、並べていく間隔には注意しましょう!

図にするとこんな感じです。

45㎜のスタッドに対してボードのジョイント部分が中心にくるように並べていきます。

垂直方向は目視で分かるレベルの傾きでなければ問題ないです!

上下のランナーに同ピッチでしるしを付けておけば施工が非常にスムーズ!

スタッドをランナーにはめ込んだ後でも、スタッドを動かすことは簡単。動かしたい方向に叩けば滑るようにスライドします。

プラスターボードを貼る

プラスターボードは石膏でつくられているためカッターでカットすることが可能。

1枚が910×1820が基本的なサイズです。

このサイズで入らない箇所は任意のサイズにカットしましょう。

片面にカッターで刃を入れて、ボードを折れば簡単に加工ができます!

カット面は凹凸があるため、凹凸を滑らかにするためボードヤスリで平滑にします。

このひと手間がきれいに仕上げるコツ。

ヤスリはボード専用のボードヤスリを使いましょう!

面取りはパテでジョイント面を平滑にするための下準備になります。

カッターでも可能ですし、専用のボードカンナを使うともっと簡単!

ボードが隣り合うジョイント部分は全て面取りが必要です。

プラスターボードをスタッドにビス止めしていきます。

ビスはボードを止める用の「ボードビスを」使いましょう!

ビス頭の表面に特殊加工がしてあり、錆びにくかったり、パテが付きやすくなっています。

ボードの表面よりビス頭が少しめり込むように止めることがポイント。

ビスの間隔は150ピッチで!

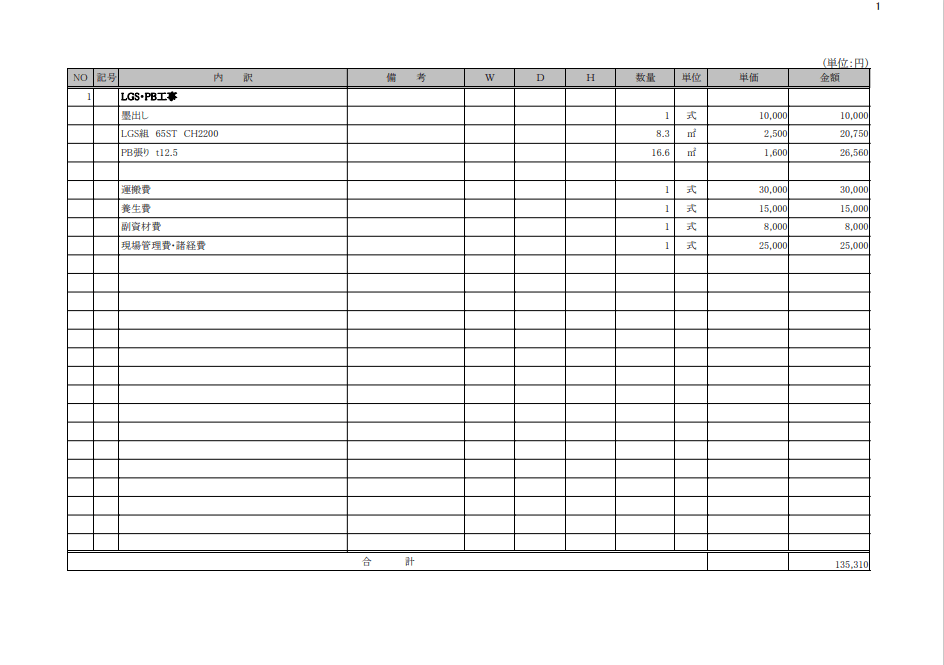

【材料費2万円】10万円以上の節約!自分でつくれば超安上がりに

今回はこの壁を作りました。

長さ3,725㎜×高さ2,200㎜ 壁厚92㎜

アウンワークスで材料を買いそろえた場合にかかる費用

| 材料 | サイズ | 税別単価 | 数量 | 計 | 備考 |

| ランナー | 4m | 540 | 2 | 1,080 | 八潮建材工業/ランナー65 4m |

| 角スタッド | 2.7m | 540 | 14 | 8,400 | |

| 軽鉄ビス | 14㎜ | 1,280 | 1 | 1,280 | ケイモト製作所/コアラ4×14 1000本入り |

| ボードビス | 28㎜ | 390 | 6 | 2,340 | トラスコ中山/石膏ボードビスM3.9×28 110本入り |

| 石膏ボード | 910×1,820㎜ | 430 | 11 | 4,730 | 吉野石膏/3×6版 12.5ミリ |

| 防炎シート | 1.8m×3.6m | 1,640 | 1 | 1,640 | ユタカメイク/防炎シート1.8m×3.6 |

| 材料費合計 | 19,470 | ||||

もしこれを専門業者に依頼した場合の見積もり

差額は10万円以上!

時間はかかるかもしれませんが、当記事で解説した下記ポイントを押さえれば10万以上の節約に!

- 適正な道具

- 適正な資材

- 正しい知識

結構なインパクト、やる価値ありですね。

先ずは行動!アウンワークスをチェックしてみましょう!

【まとめ】LGSで壁をつくる手順

LGSで壁をつくる手順をおさらいしましょう!

- 養生

- 墨出し

- ランナーを床と天井に固定

- スタッドをランナーに固定

- プラスターボードを貼る

最初の墨出しが肝心です!

墨出しさえ間違わなければ、あとは簡単。

時間はかかるかもしれませんが立派な壁ができあがると断言できます。

あと注意しておきたいのはビスの種類。

下地によってビスの使い分けがあるので、間違ったビスを使わないようにしましょう!

- コンクリ下地にはコンクリビス

- 木下地には木ビス

- 軽鉄下地には鉄骨ビス/ドリルビス

- ボードにはボードビス

※ビスを間違えてしまうと、しっかりと止まらずに強度不足になってしまいます。

コンクリビス

木ビス

鉄骨ビス

ボードビス

壁を作ることはそんなに難しいことではありません。

ぜひチャレンジしてみてください!

コメント