『防炎』と『不燃』の違い、正しく分かりますか?

内装工事では良く出てくる言葉ですが、正しく理解できている人は少ないのではないのでしょうか。

私も最初の頃は「単なる呼び方の違い」くらいにしか思っていなく、どちらも「燃えにくい材料」程度にしか認識していませんでした。

実はこの2つ明確な違いがあるのです。

その違いとは

- 燃え方の違い

- 法律の違い

具体的にどのように違うのか?今回は『防炎』と『不燃』の違いについて解説していきます!

私のプロフィールはこんな感じです!

この記事を読んで分かることは下記になります。

内装業界に携わりながら『防炎』と『不燃』の違いについて正しく理解していないと、あとで大恥をかくかもしれません。

なぜなら業界では常識だからです!

現場によっては内装監理室や消防官とのやり取りも出てくるので、知らないと「え?」みたいな空気になりますからね!笑

自分がどの立場であっても理解していた方が職人、設計、施主、現場監督とのやりとりがスムーズになるので是非ここで理解しておきましょう!

【防炎とは?】燃えにくく燃え広がらない

防炎とは燃えにくい性質のこと。

繊維などの燃えやすい性質のものを改良して、防炎の性能を与えることにより燃えにくくすることができます。

火種を近づけても焦げるだけで、容易に着火することはありません。

ただし「燃えない」わけではありませんので注意を!

燃え方の特徴としては

防炎の大きな特徴は「自己消化性」がある事です。

防炎材には自己消化性がある

自己消化性とは自ら鎮火することができる性質のことを言います。

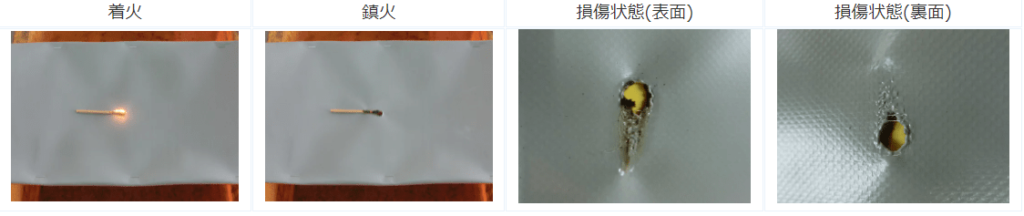

上の写真はテント生地に火種を近づけて着火した時の画像です。

防炎材の自己消化性により、火種が無くなるとやがて鎮火しても燃え広がることはありません。

延焼拡大を防ぐ優れた性質ですね。

防炎は消防法で定められている

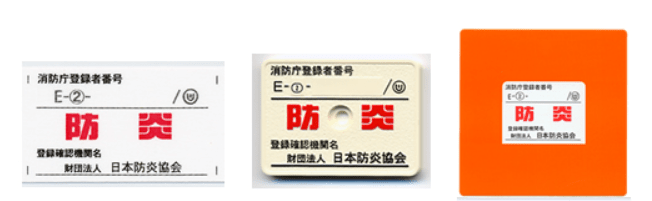

消防法により審査、合格した物品に関しては日本防炎協会より認定マークとして「防炎ラベル」が交付されます。

防炎材は見た目ではその性能を判断できない為、認定された証として防炎ラベルつけることが義務付けられています。

カーテンの裏地によくこんなラベルが付いているの見たことありませんか?

折りたたんで縫い付けてあるラベルがあると思います。

これが防炎ラベルですね。

主な防炎対象物について

消防法では不特定多数の人が利用、出入りする建物内では防炎製品の使用を義務付けています。

主にどのような製品が対象になるのかを紹介します。

- カーテン

- 布製ブラインド

- じゅうたん

- 展示用合板

- 舞台に置おいて使用する幕および大道具の合板

- 暗幕、どん帳

- 工事用シート

これらの製品は防炎対象物としてチェックされます。

【不燃とは?】燃え抜けないこと

『不燃』と聞くと「燃えない」というイメージがあるかと思います。

よく馴染みのある『不燃』というワードに『不燃ごみ』という単語があるから、【不燃=燃えない】と覚えてしまっているのかもしれませんね。

決して燃えないわけではなく、ちゃんと燃えます!

ただし燃え方に特徴があるのです!

「何?燃え抜けないって?」と思いますよね!解説していきます。

燃え抜けないって、どうゆうこと?

上の画像は不燃のテント生地に火種を近づけた時の画像です。

不燃材に着火すると、材料の表面は燃えますが裏面までは炎は通りません。

炎が材を貫通しないことにより、内部の可燃物に引火し延焼することを防いでくれます。

燃え抜けないとは、炎が材の表面だけを燃やし裏面まで貫通しない燃え方のこと

防炎より不燃の方が火に対して強いとされています。

不燃は建築基準法で定められている

防炎は消防法で、管轄は総務省でした。

不燃と防炎は認定機関も違うのですね。

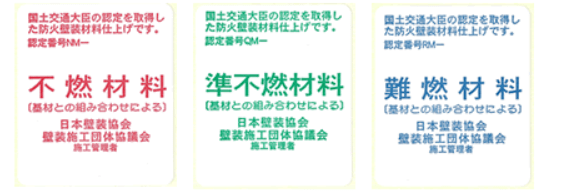

不燃材は国土交通大臣が認定する建築基準法の「防火認定」が適用された材料の一種です。

防火認定が適用された材料を『防火材料』と言います。

防火材料は3つのグレードに分類されます。

- 不燃

- 準不燃

- 難燃

防火認定が適用された材料には認定番号が付与され、頭文字で不燃材のグレードを表しています。

- NMもしくはNE

- QMもしくはQE

- RMもしくはRE

このローマ字のあとに4桁の認定番号が入り【NM-〇〇〇〇】と言うように表記されています。

詳しくは下記の記事を参考に!

【内装制限】不燃・準不燃・難燃の違いは何?防炎とも違う!猫でも分かるように具体的に解説!

主な防火対象物について

建築基準法では不特定多数が使用、出入りする建物や用途、建物の規模により防火材の使用が義務付けられています。

どのような箇所で防火材の使用が義務付けられているかを紹介します。

- 内装仕上げ材(床材は除く)

- 内装下地材

- 外装仕上げ材

- 外装下地材

建築物の内装、外装に関わるものはほとんど防火材の使用が必要になります。

このことを細かく定めたルールを『内装制限』と言います。

『内装制限』については下記記事で詳しく解説していますのでぜひご参考に!

【まとめ】防炎と不燃の違い一覧表

防炎と不燃の違いを表にまとめました。

燃え方、法律、使用箇所など違いが明確ですね!

| 防炎 | 不燃 | |

| 管轄 | 総務省消防庁 | 国土交通省 |

| 法律 | 消防法 | 建築基準法 |

| 特徴 | 燃え広がらない | 燃え抜けない |

| 総称 | 防炎材 | 防火材 |

| 使用箇所 | カーテン・じゅうたん・展示用合板・工事シートなど | 内外装仕上げ材・内外装下地材など |

| その他 | 自己消化性質がある | 不燃・準不燃・難燃とグレードがある |

どちらの材料も共通して言えることは決して『燃えない』わけではありません!

もちろん燃えずらい材料であることには間違いないので、そもそもの火災を防ぐという役割もあります。

延焼拡大、避難の妨げにならないよう「二次被害を防ぐ」という目的の方が強いようですね。

ただ、繰り返しになりますが『燃えない』わけではありませんので、絶対に安心はできませんね。

防炎と不燃は混合しやすいですが、明確な違いがありますのでしっかりと覚えておきましょう!

特に内装制限については内装工事ではかかわりが深いルールなので合わせて勉強すると良いでしょう!

コメント