ビスは見えないけどビスで組み立てるだけのシンプルな本棚。

市販されている本棚だとある程度規格が決まっているのでちょうど良いサイズってなかなか見つからないものですよね。

この記事ではこんな読者の悩みを解決します。

用意する材料は木材とビスのみ!

材料もホームセンターで買えるものばかりなので誰でも簡単に作ることができますよ!

DIYをしたことない人は「自分でも作れるかな?」と不安になるかもしれませんが、電動ドリルが使えれば大丈夫。

ホームセンターでは木材のカットや道具の貸し出しサービスもあるので、高い電動工具を揃えなくてもすぐに始められます!

当記事を読むメリットはこんな感じです!

- 電動ドリルが使えれば本棚が作れる

- 上手に作るポイント3つが分かる

- 初心者でも失敗しないビスのとめ方が分かる

- ビスを見せたくないときのビスの隠し方が分かる

- ビスの選び方が分かる

では解説していきます。

必要な材料は木材とビスだけ。塗装したければ塗料も

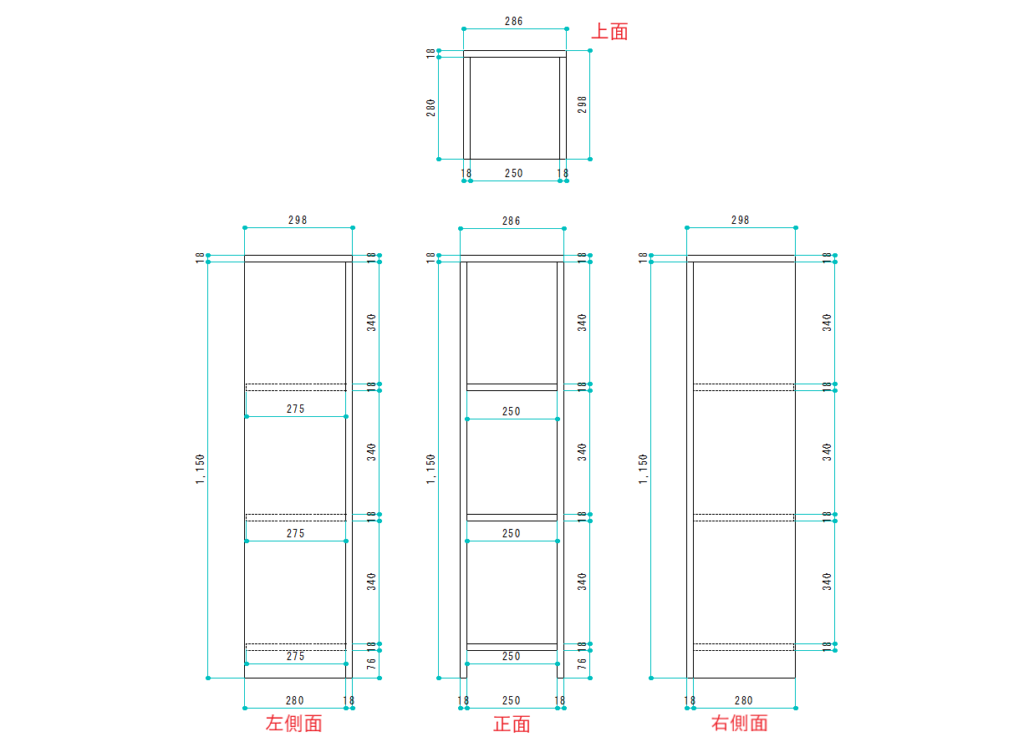

先ずは今回作った本棚の図面を載せておきます。

- 外寸 W286㎜×Ⅾ298㎜×H1150㎜

必要な材料は木材とビスだけです。

塗装もしたかったので水性オイルステインと水性クリヤも用意しました。

今回用意した材料はこちら!

パイン集成材は加工がしやすく、ホームセンターで必ず手に入るのでおすすめの木材です。

厚みは強度を考慮して18㎜以上にしておきましょう。ちょっと重たくなりますが、たわむ心配はありません。

お好みの木材をお探しの場合はこちらのサイトがおすすめです!

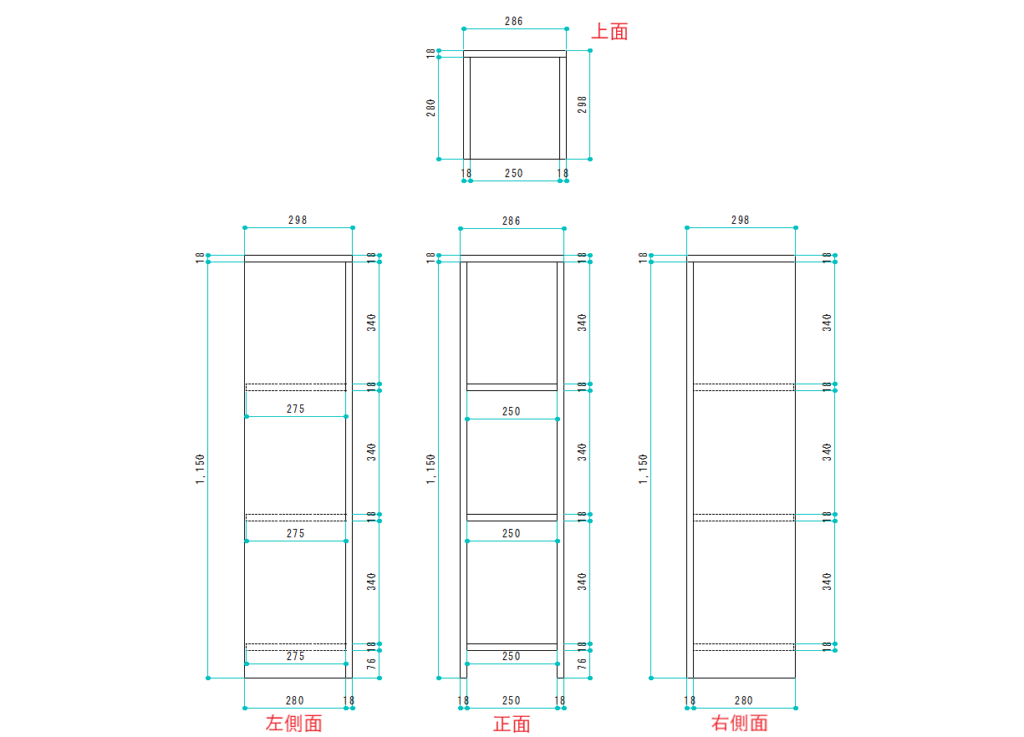

DIY初心者用から業務用まで。木材のことなら【もくもくマーケット】ビスの長さと種類は「細ビス40㎜半ネジタイプ」を使用

ビスを選ぶときに長さと種類は何を選べば良いの?と疑問に感じる人もいると思います。

ビスの長さを選ぶ基準は

- ビスの長さ=取付物の厚さ+20㎜以上

今回は18㎜のパイン材なので18㎜+20㎜以上=38㎜以上という事になります。

ビスの種類についてはこの2種類が良く使われるビスです。

- コーススレッド

- 細ビス

今回は材の厚みが18㎜と薄いので細ビスを使用。

さらにネジのタイプもそれぞれ2種類あります。

- 全ネジタイプ

- 半ネジタイプ

今回は半ネジタイプを使用。

必要な道具7つ

必要な電動工具の用途は

- ビスを止めるためのドリル

- 木材をカットするための丸ノコ

電動工具がない人はホームセンターの『レンタルサービス』もしくは『カットサービス』を利用しましょう。

レンタル価格はホームセンターによって差はありますが、カットサービスはだいたい《1カット50円》程度です。

作り方と大事なポイント3つ

作り方はいたってシンプルです。

ポイントは下記の3点。

- カット寸法を間違えない

- 材料を真っすぐカットする

- ビス止めするときは材料をしっかりと固定する

このポイントを押さえておけば立派な本棚が作れます!

3つのポイントを交えながら解説していきます。

丸のこで材料をカットする

先ずは材料のカットです。

上手に作るためのポイントとなるのは

- カット寸法を間違えない

- 材料を真っすぐカットする

この2点がありました。

一度図面に起こして整理する

カット寸法を間違えないために必要なのは図面です。

- 頭の中が整理できる

- カット寸法の確認ができる。(カットサイズのミスを防げる)

- 組み立て方を自分で考えられる

頭の中で考えた事を実際に図面に起こしてみましょう。図面があるのとないのでは大違い。

分かっているつもりでも頭の中だけで進めると間違えてしまうものです。

図面は手書きでもなんでもOK!一度頭の中を整理しながら図面を起こしましょう。

今回で言うとこちらですね。

この図面をもとに必要な材料を割り出します。

- 背板 1150㎜×286㎜ 1枚

- 側板 1150㎜×280㎜ 2枚

- 棚板 250㎜×275㎜ 3枚

- 天板 286㎜×298㎜ 1枚

丸ノコガイドを使って真っすぐカット

ポイントは直角に真っ直ぐカットすること。

真っ直ぐカットするには専用の定規が必要。丸ノコガイドを使いましょう。

おすすめはこちら!

正確な直角を出せるので丸ノコを持っている人はセットで購入すると便利です。

丸ノコを持っていない人はホームセンターのカットサービスを使いましょう!

1カット50円なので大した出費にはならないですね!

サンドペーパーで材料の表面を整える

材料がカットできたらサンドペーパーで表面を整えましょう。

- トゲがなくなる

- 塗装の下地つくりになる

- ツルツルで手触りがよくなる

特にカットした面は毛羽立っているのでしっかりとペーパー掛けします。

使うサンドペーパーの種類については#180と#320。

- 1回目は#180で表面を粗削りする

- 2回目は#320で表面を仕上げる

手作業で根気強くペーパー掛けするのも一つですが、かなり面倒な作業なのでオービットサンダーがおすすめです。

マキタの充電式がおすすめ!バッテリーは18Vタイプが良いです。パワーも互換性も抜群!

DIYをする機会が多い人はぜひ持っておきたいアイテムですね。

ここまで必要ないという人もペーパーホルダーはあったほうが良いです!

価格も安いので購入しておきましょう!

塗装をしてコーティング

表面が整ったら塗装ですね。

今回はオーク風の水性オイルステインを使いました。

- 刷毛で塗料を塗る

- ウェスで塗料をふき取る

- 乾燥

- クリヤーを刷毛で塗る

- 乾燥

使う道具は刷毛とウェス。安物で十分です!

ビスで組み立てる

いよいよ組み立てです。

組み立てはビスで止めるだけですが、ビス止めするときのコツがあります。

- 下穴を空ける

- 材料をクランプでしっかり固定する

ビス止めで注意したい点はこの2点です。

使うビスは細ビス40㎜半ネジタイプ

使うビスの長さは先述した通り

取付物の厚さ+20㎜以上

今回は18㎜のパイン材を使うので40㎜のビスを準備します。

18㎜の厚み部分に対してビスを打っていくので細ビスを使うと良いでしょう。

- コーススレッドは強度は増すが、薄い材は割れてしまう可能性がある

- 半ネジタイプは材を引き寄せて締め付けるので、隙間なく止めることができる

下穴を空けてビスの通り道を誘導しよう

今回は18㎜厚のパイン材を使っていますので、18㎜に対してビスを打つことになります。

ミスを防ぐために下穴を空けてビスの正確な通り道を作ろう!

下穴がガイドになってビスを誘導してくれます。

- ビスの進入角度がズレてビスが飛び出す

- 木材が薄いと割れてしまう

下穴は木工ドリルで空けていきます。

手のチカラでは不十分。クランプでしっかりと固定を

※クランプはDIYには必須アイテムです。

クランプでしっかり固定してビス止めをしましょう。

クランプはいろいろな種類があるので、作るものの大きさに合わせて選びましょう。

同じサイズのクランプは2個づつあると便利です。

コーナー用のクランプもあるので直角で固定するにはこちら!

水平器で棚板の水平垂直確認を忘れずに

棚板の水平垂直はしっかりと確認しましょう。

スケールで寸法を取っただけではズレる可能性があるので、水平器を使うと良いです!

簡単に水平垂直が取れる便利アイテムです!

簡単にビスを隠す方法

- ビス頭より大きめの穴をあけてからビス止め

- ボンドを流し込み穴と同じ大きさの丸棒を差し込む

- 丸棒をカットする

- ペーパー掛け

■ビス頭より大き目な穴を空け、ビス頭が潜るようにビスを打ち込みます。

■ビス止め出来たらボンドを流し込み、丸棒を差し込みましょう。

■差し込んだ丸棒をカットしてペーパー掛けすれば出来上がりです。

※ペーパー掛けしたら同色で塗装すればより目立ちません!

【まとめ】初めて作ったけど上出来!直角直線カットとクランプは大事!

ビスで組み立てるだけの本棚の作り方を紹介しました。

必要な材料と道具のおさらいです。

電動工具を持っていない人はホームセンターのカットサービスや工具レンタルサービスを利用しましょう!

本棚を上手に作るポイントは以下の3点です。

- カット寸法を間違えない

- 材料を真っすぐカットする

- ビス止めするときは材料をしっかりと固定する

とても簡単に作れるのでぜひチャレンジしてみてください!

本棚の下の方に微妙な空間ができたの引き出しを作りました。

スライドレールを使わない引き出しなので簡単に作れますよ!

この引き出しの作り方は別記事で紹介します!

コメント