こんにちは、内装業に携わって15年のふくさらです。

今は単身赴任で事業部長をやっています。

LGS工事もこれでひと段落、次はPB貼りですね。

でもほんとにその下地組、大丈夫ですか?

人のやることにミスはつきものです。

LGS工事で失敗しないために最終確認をしましょう!

こんな事思ったことありませんか?

- 明日からPB貼りだけど下地は大丈夫かな?

- 下地が不十分で作業が止まったら嫌だな

- 下地のミスで工事がやり直しになったら嫌だな

- ボード貼る前にどんなところを確認したらよいのだろう?

特に初めて現場を任された若手監督さんや、若手職人さん

DIYを始めたばかりのお父さんは注意すべき点が分かりませんよね。

この記事を読めば安心してPB貼りの作業を進められます。

- PB貼りの前にLGS工事で確認すべき3つの基本事項

- 確認を怠るとどうなるかを実際にあった失敗例を交えて解説

- 確認するために必要な道具

最初に結論から言うと確認すべき3つのことは下記になります。

- LGSが適正の本数入っているかを確認

- LGSの垂直はしっかり出ているかを確認

- 造作取付用のLGS下地に抜けがないかを確認

ではそれぞれ解説していきましょう。

LGS工事で最終確認すべきこと3つ【適正本数・垂直・下地】

PB貼りに工程を進める前に確認すべきことは3点です。

この3点を確認しないとあとで大きな損失が出る可能性があるので

しっかりと確認できてから次の工程に進みましょう。

LGSがしっかりと組まれていればPB貼りも安心です。

LGSの間隔(ピッチ)を確認!LGSが適正本数入っているか?

LGSを組むときは適正の間隔があります。

間隔を表現するときは○○ピッチと言います。

LGSにビス止めするプラスターボードは910㎜×1820㎜を使うのが一般的です。

このボードをビス止めするにはボードの両端にLGSが立っていなければいけません。

加えてボードは点の衝撃に非常に弱いので、両端と中間にもLGSを入れてあげる必要があります。

確認すべき点は下記になります。

- 基本的には303㎜ピッチでLGSが組まれているかを確認

- (ボード2枚貼りするなら455㎜ピッチでも大丈夫)

予算に応じて455㎜ピッチで12.5㎜のボードを貼るケースもありますが

9.5㎜ボードを使う場合は455㎜ピッチですと下地が弱すぎますね。

なので基本的には303㎜ピッチでLGSが立っているかを確認しておきましょう。

LGSが垂直に立っているかを確認!

LGSに垂直が出ていないと壁が曲がります。

LGS自体が真っすぐなので、パッと見ると垂直が出ているように思えますが

しっかり垂直を測ると実は斜めに立っていることがほとんどです。

全てのLGSの垂直を測る必要はありません。

垂直を確認すべき箇所は壁の端になる部分です。

例えば

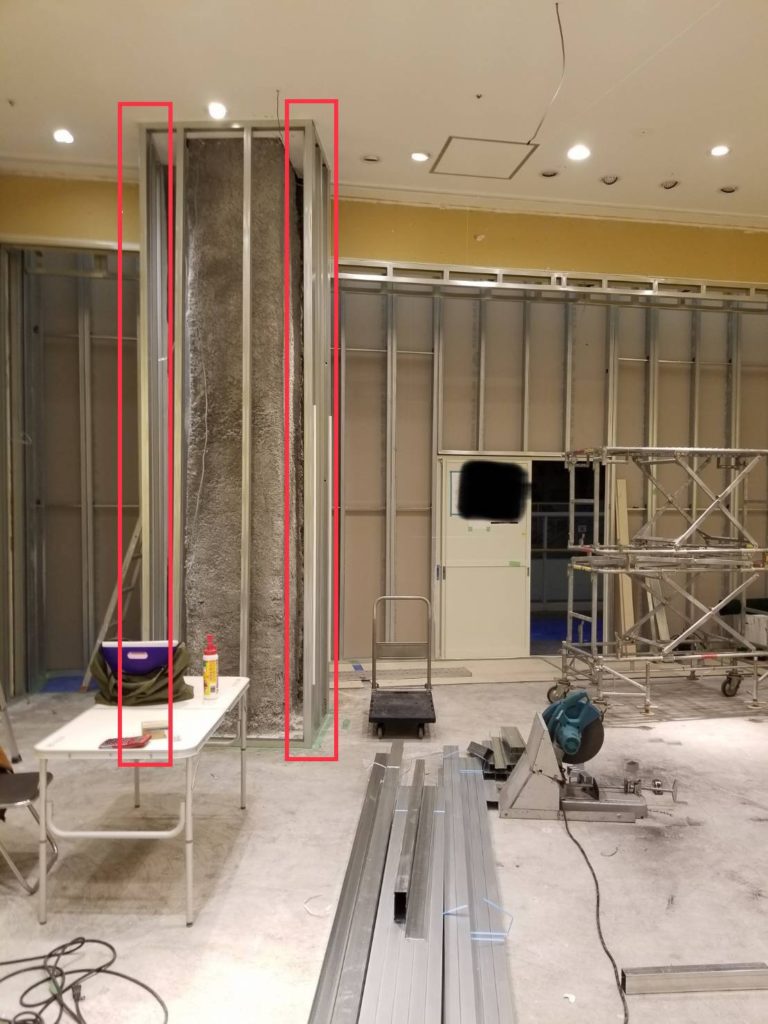

- 開口部分の垂直(画像①)

- 柱角部分の垂直(画像②)

- 壁端部分の垂直(画像③)

LGSの垂直が出ていない状態でボードを貼ってしまうと、壁が仕上がった後にすごい違和感があります。

開口部分の垂直が出ていない場合は、開口に納めたかった造作が入らなかったりします。

後から直すのは大変なので、よく確認しましょう。

下地に抜けが無いかを確認!LGSは造作取付用下地にもなる!

LGSはボードをビス止めするためだけの役割ではありません。

造作物を取り付けるための下地にもなります。

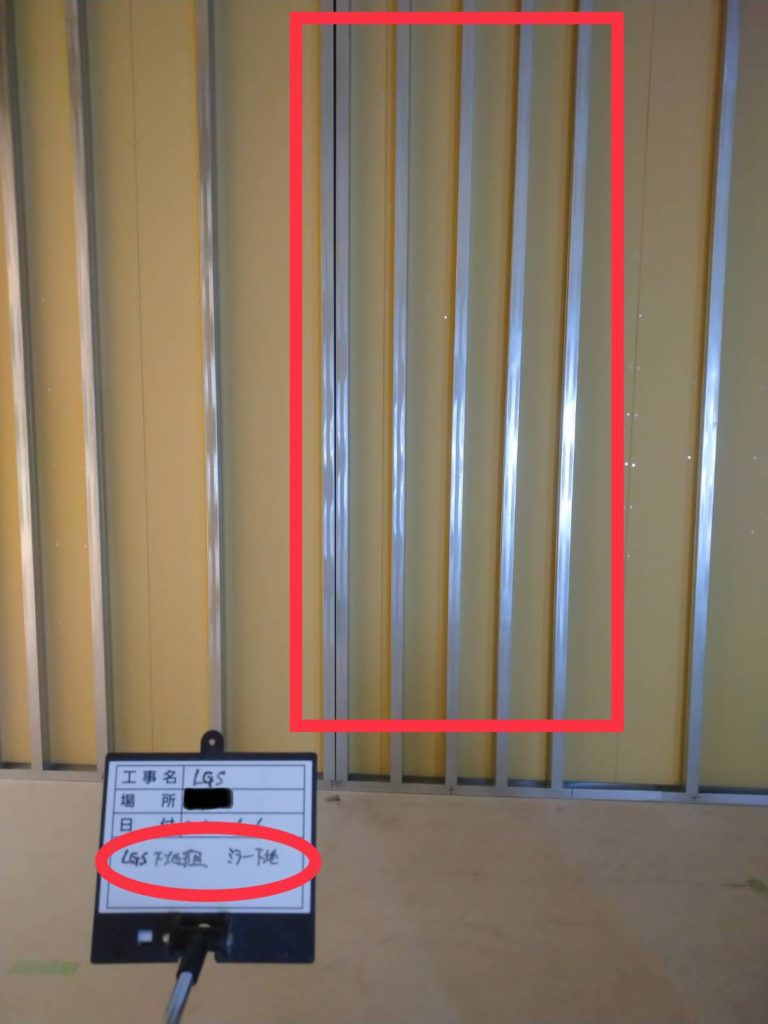

✔下の画像で不規則に並んでいるLGSは造作取付用の下地です。

予め取り付ける物と取り付ける場所が決まっている場合は

取り付け用下地としてLGSを追加して立てます。

303㎜ピッチで立っていることだけを確認して

この造作用の下地が抜けるのが一番ありがちなことなので要注意です。

確認を怠るとどうなる?ありがちな失敗例

最後の確認を怠るとどんなことになるか。

ありがちな失敗例を紹介します。

こんな失敗をしないようにと反面教師にしてください。

【ピッチの確認忘れ】壁が揺れる?超貧弱な壁に

LGSを立てるピッチを間違えると超貧弱な壁になります。

壁を押すとグラグラと揺れるくらい不安定な壁になりますね。

その不安定な壁に重いタイルを貼ったり、造作物を取り付けたりすると

荷重に耐えられず倒壊する可能性があります。

地震なんかがきたらもう大変ですね。

特に高さのある壁を作るときは要注意です。

出来上がった壁を押してみて少しでも違和感があったら作り直してください。

大事故につながります!

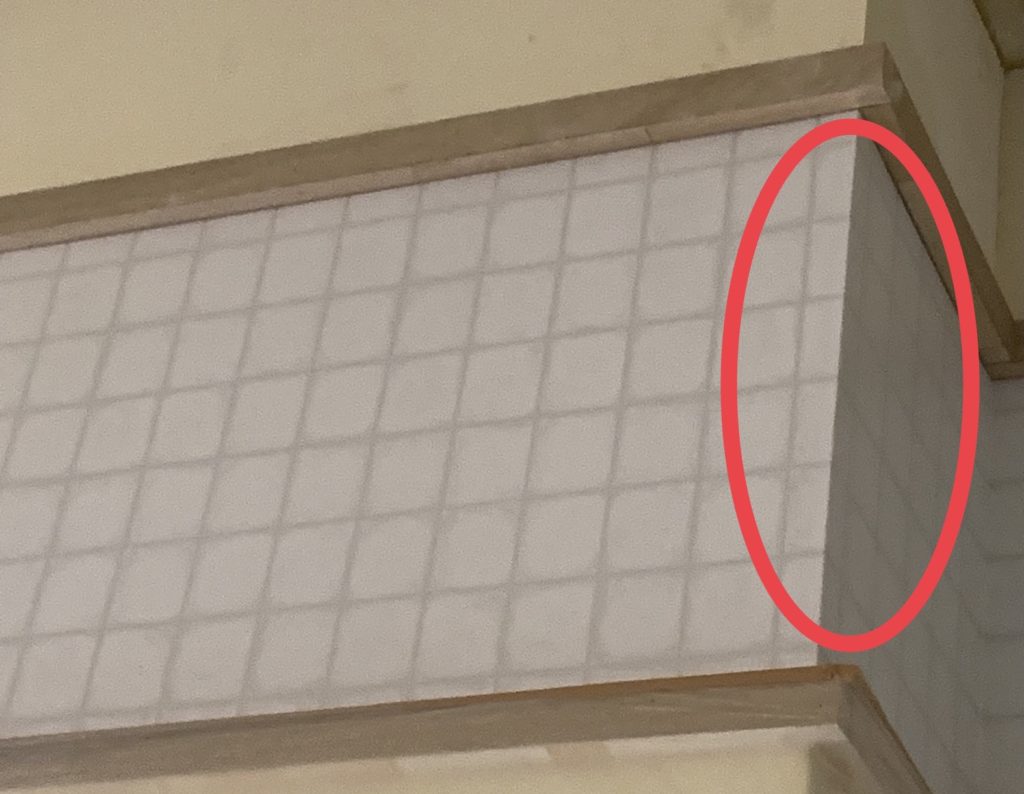

【垂直出し忘れ】クロスの柄に違和感&造作物が納まらない

壁の垂直を出し忘れると壁が微妙に斜めになります。

目視では分からないほどの微妙な角度でも、壁を仕上げると目立ちます。

✔柄物のクロスで仕上げるときは要注意です。(特に縦柄)

クロスの柄が徐々に開いたりしてすごく違和感を感じますね。

角のラインと柄のラインが合わなくなってくるのが良く分かります。

例えば下記のような柄のクロスとか

(失敗画像がなかったので、分かりやすそうな画像を選びました。。)

✔開口部に納まるはずの造作が入らない!

微妙に斜めになっているせいで、ぴったり入るはずの造作が入らないなんてこともあります。

造作の納まり部分はミリ単位での仕事になるので

垂直(水平も)には特に気を付けなければなりません!

いづれも気付くのは工事終盤ですね。

是正するには壁を壊して作り直しです。

【下地の入れ忘れ】全てやり直しで大損失

当たり前ですけどお金がかかります。

例えばクロスを貼った後に下地が入ってない!なんてことになったら

一度壁を壊してから下地を入れなおす必要があります。

壁が仕上がってから下地を入れなおすとなると下記の工程が追加になります。

- 壁の解体

- 壁の作り直し

- クロスの張り直し

- 壊した壁の産廃

と4工程をやり直すことになります。

30万前後は費用が追加されます。

加えて各社、運搬費や諸経費等1日あたり3万~5万ほどかかってきますね。

現場も延びるので現場経費も加算されます。

もう赤字決定です。

【確認方法】必要な道具はスケールと下げ降りと(レーザー)

確認すべき箇所は分かりましたね。

では

- 確認方法

- 必要な道具

ついて解説していきます。

決して目視だけで確認しないように正しい方法で確認していきましょう。

【ピッチの確認】スケールを使ってLGSの芯々で測ろう

LGSの適正本数は303㎜ピッチと言いました。

(ただし、PB2枚貼りの場合は455㎜ピッチでも大丈夫です)

目視でなくスケールを使って正しく測りましょう。

303㎜ピッチはどこからどこまでが303㎜になっていれば良いのか?

なんて疑問もあるかと思います。

✔LGSとLGSの芯々が303㎜間隔で並んでいるかを確認しましょう。

一つの部材の中心線から他の部材の中心線までの距離のこと。

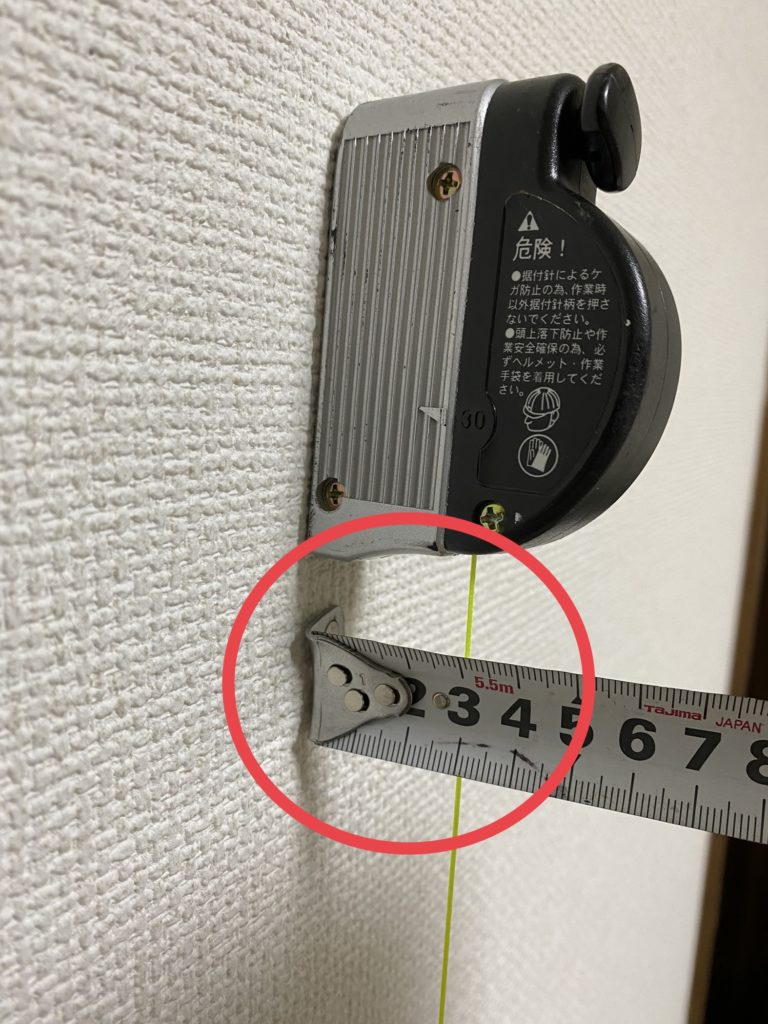

写真のようにLGSの中心から中心までが303㎜になっているかを確認します。

✔スケールを使い上部と下部の2か所で寸法を取りましょう

1か所だけで寸法を取ってしまうと正しく測れません。

LGSが微妙に斜めに立っていた場合、上部が少し開いていて310㎜になっていることも。

微妙な斜め具合は目視では分かりません。

上部と下部の2か所で寸法を取れば垂直も見ることができます。

✔スケールは建築用のプロ仕様をおすすめします

100円ショップでもスケールは買えますが、すぐに壊れてしまったり

メジャー部分がふにゃふにゃで正しく測りづらいです。

価格帯では少なくても1500円以上するものを選んだほうが良いです。

職人さんは圧倒的にTajimaを使っている人多いですね。

価格帯別におすすめを紹介しておきます。

1000円台おすすめ

2000円台おすすめ

3000円台おすすめ

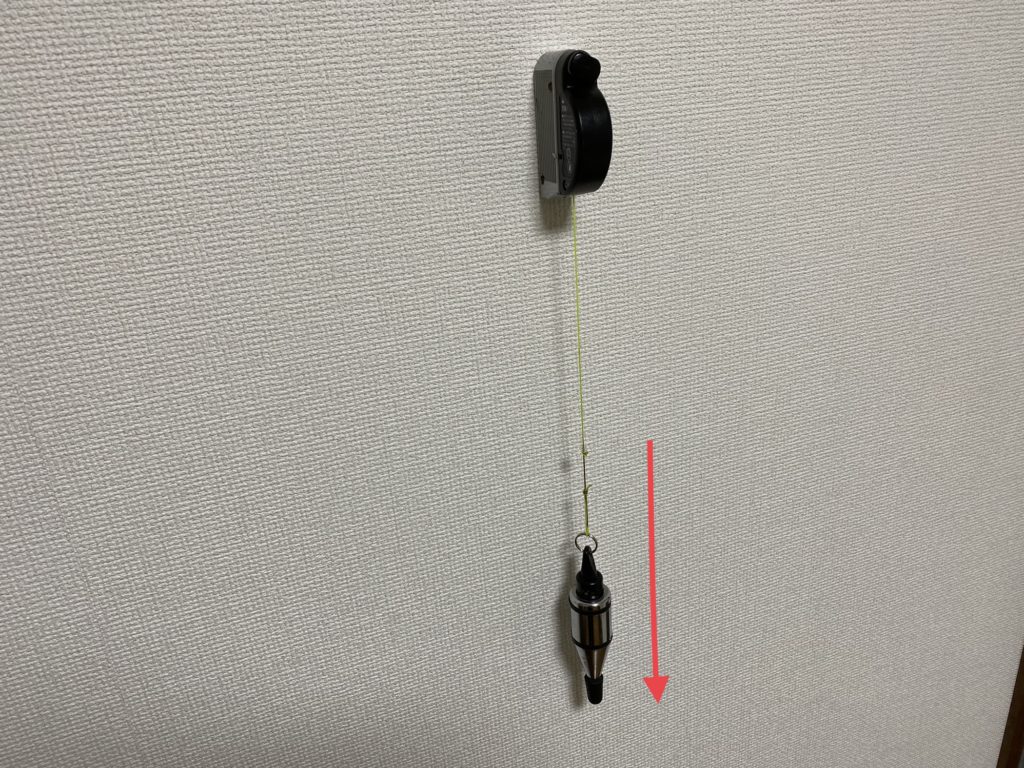

【垂直の確認】下げ降りを使えば簡単に正確に確認できる

垂直の確認には専用の道具が必要です。

絶対に目視確認だけで済ませないようにしましょう。

✔下げ降りを使って垂直の確認をする

垂直確認専用の道具で、使い方はとてもシンプルです。

初心者でも簡単に正確に垂直を測ることができます。

- LGS上部に下げ降り本体を取り付ける

- 糸を巻きだして重りをぶら下げる

- LGSから糸の距離を測る

- 下げ降り本体にはマグネットが付いているのでLGSには簡単に取り付けられます。

- 相手にマグネットが効かない場合は針で刺すこともできます。

- 糸の距離は上部と下部2か所で測る

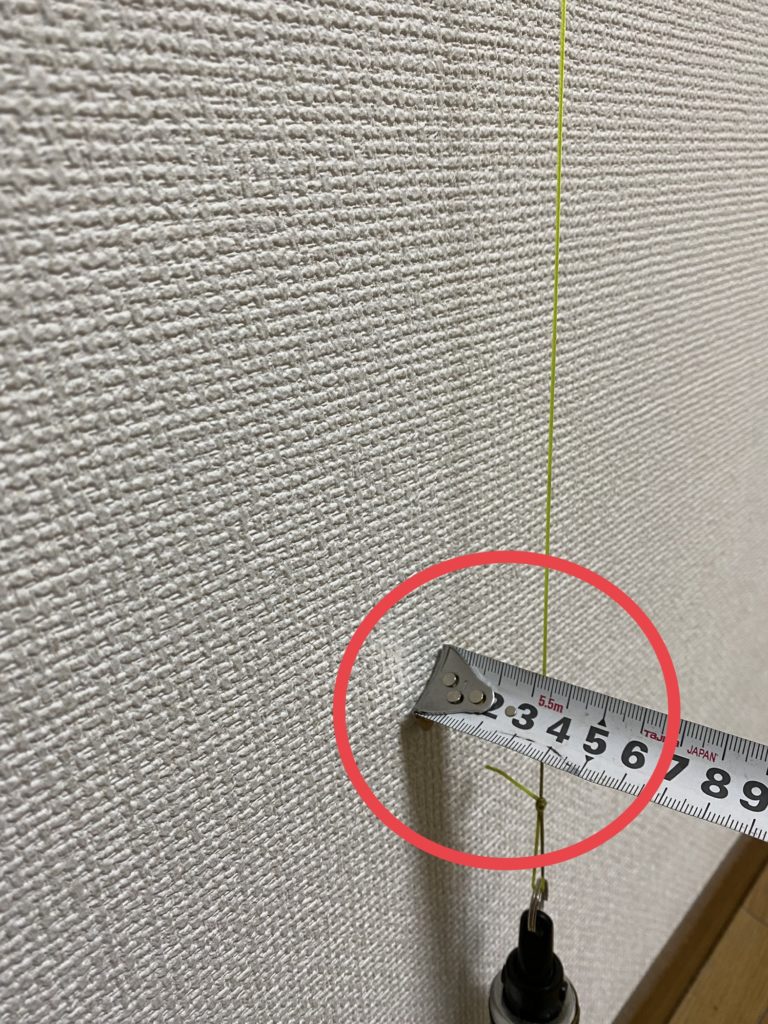

試しに仕上がった壁で垂直の確認を見た時の写真を載せておきます。

こんな感じで使います。

本体に内蔵されている針を壁に刺して下げ降りを壁に取り付けます。

壁に取り付けて糸を下げます。

上部で壁と糸の距離を測ります。

30㎜でした。

下部で壁と糸の距離を測ります。

30㎜でした。

写真は私の単身赴任先の6畳一間のボロアパートの壁です。

このアパートの壁は垂直でした。

良い仕事してますね!笑

下げ降りは垂直を調べるには必須アイテムなので購入をおすすめします。

今ならAmazonで割引商品もあるのでこの機会にぜひ!

5610円→2809円☆2801円もお得

3740円→1882円 ☆1858円もお得

3740円→2012円 ☆1728円もお得!

✔レーザーを使ってもOK

レーザーは水平・垂直・直角・直線といったすべての線を確認できる非常に便利な道具です。

主に墨出しの時に使いますね。

レーザーで垂直線を出してLGSの垂直を見ることが出来ます。

レーザー線とLGSが角で重なっていればそのLGSは垂直です!

この工具は下げ降りに比べるとかなり高価な道具です。

高いものだと10万以上しますね!

LGSの垂直を確認するだけなら下げ降りで十分でしょう。

ただ内装現場には必須なので職人さんは必ず持っていますね。

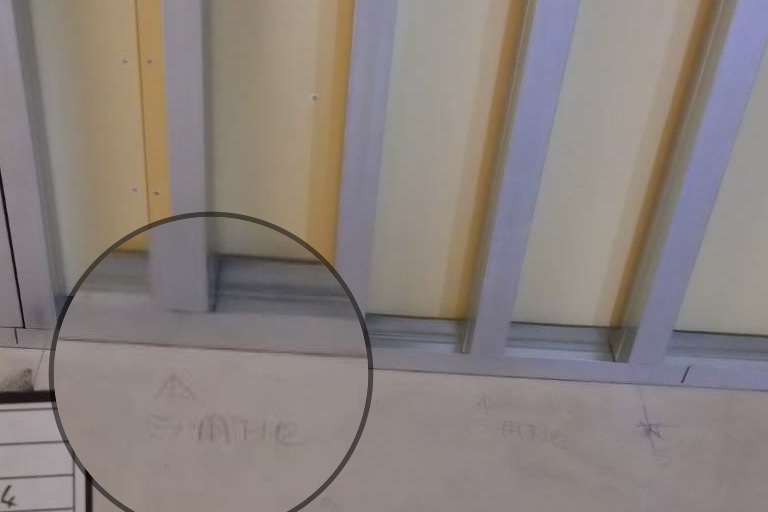

【造作用下地の確認】墨出しで誰が見ても分かるよう明確に書いておこう

造作用下地の確認方法はつまらない結論で申し訳ないですが

『しっかりと確認する』

しかないです。

特別なスキルとか専用の道具とかはないですね。

もう図面とにらめっこして確認するしかないです。

ただ、確認漏れを減らすために出来ることはあります。

✔『墨出しの時、誰が見ても分かるように明確にLGSの位置を書き記す』

ポイントは『誰が見ても分かる』です。

曖昧な表現ではなくはっきりと明確に記しましょう。

現場の流れでその都度、伝えていたらミスが起きやすくなります。

墨出しの時に「ここにLGSが必要」という事が、誰が見ても分かるように書く。

それだけでミスは防げます。

画像には「ミラー用下地」と明確に書いてありますね。

✔職人さんは図面をしっかり確認していないことが多いと思った方が良い。

語弊があるかもしれませんが

職人さんは図面を確認してこないと思っておいた方が良いです。

確認していないと言うわけではありません。

そう思っておいた方が職人さん任せにならず

自分でもしっかりと図面を読み込む癖をつけられるようになります。

【まとめ】

プラスターボードを貼る前に確認すべき点、確認方法は下記になります。

- LGSが適正の本数入っているかを確認

- LGSの垂直はしっかり出ているかを確認

- 造作取付用のLGS下地に抜けがないかを確認

- 【ピッチの確認】スケールを使ってLGSの芯々を測ろう!

- 【垂直の確認】下げ降りを使えば簡単に正確に確認ができる!

- 【造作下地用の確認】墨出しで誰が見ても分かるよう明確に書いておこう!

この確認を怠ってPB貼りをしてしまうと、もしミスがあった場合

気が付くのほぼ内装が出来上がってからになってしまいます。

直そうにも壁を一度壊して作り直すしかありませんね。

非常に大きなコストと時間がかかります。

そんな失敗をしないためにも最終確認の上、PB貼りに工程を進めましょう!

ではまた!

コメント